中式礼服从周朝的“玄衣纁裳”到明清时期的“凤冠霞帔”,始终是中华文化的重要体现。它不仅展示了丝绸制作和刺绣技艺的进步,还反映了各个朝代对礼仪制度的理解与重塑。周代的深衣体现了“天人合一”的哲学,唐代的服饰用色大胆,展现了盛唐的辉煌,而明代的龙凤纹样则强调了皇权的神圣。随着历史的发展,中式服装也经历了显著变化。从先秦时期的庄重到晚清时期的多元融合,服装的形状、颜色和图案不断演变。这反映了农耕文明与游牧文化的交汇,以及儒家传统与世俗美学的互动。

一、周朝至秦汉:玄纁庄重,深衣为礼

核心特色

色彩制度:遵循“玄纁制度”,以玄黑(象征天)为主色,搭配纁红(象征地)衣缘,体现“天地玄黄”的哲学观。

形制:男女均着深衣制礼服,上衣下裳连属,袖形宽大,衣襟右衽,采用十字型平面剪裁,强调“天人合一”理念。

细节:新郎头戴爵弁(礼冠),穿玄端礼服;新娘穿纯衣纁袡(黑底红边深衣),以宽幅帛带束发,象征端庄肃穆。

文化内涵

婚礼仪式庄重静穆,黄昏举行(“昏礼”),契合阴阳交替的宇宙观。

深衣下摆由十二片布拼接,象征一年十二月,体现法天思想。

二、魏晋至唐:色彩突破,华丽融合

魏晋南北朝

受社会动荡影响,服饰趋向“广衣博袖”,出现白色婚服,反映文人“返璞归真”思潮。

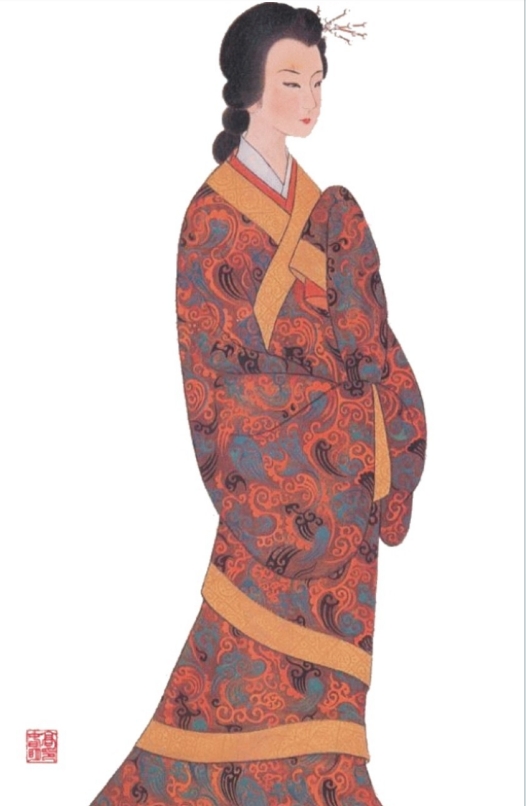

唐代

色彩革新:打破玄黑传统,男穿绯红袍,女着青绿衣,形成“红男绿女”的明艳搭配,象征繁盛生命力。

形制:女性流行“钗钿礼服”,层叠襦裙搭配广袖上衣,头饰繁复(金翠花钿),展现盛唐气象。

材质:丝绸、锦缎为主,绣有牡丹、凤凰等华丽纹样。

三、宋元:清雅内敛,礼制细化

宋代

色彩:南宋后女性婚服转向红色,男子婚礼“簪花”成风,象征“小登科”的荣耀。

形制:女子穿对襟大袖衫配长裙,头戴花钗冠,披霞帔雏形初现。

纹样特色:皇后礼服(袆衣)以“翟纹”(锦鸡)为主,而非后世凤凰,体现对《周礼》的尊崇。

元代

融合蒙古族服饰元素,如质孙袍(短袍)与汉族深衣结合,但礼制记载较少。

四、明清:凤冠霞帔,礼制巅峰

明代

标志性符号:“凤冠霞帔”正式定型,女子戴龙凤冠、披云肩霞帔,穿真红大袖衫,象征身份尊贵。

纹样寓意:龙凤、鸳鸯、牡丹等吉祥图案盛行,刺绣工艺登峰造极,如定陵出土的十二龙九凤冠。

清代

满汉融合:女性婚服以旗袍为基,外罩褂裙(马甲式长袍),保留霞帔元素;男性穿长袍马褂,头戴瓜皮帽。

色彩:延续红色为主,但纹饰更繁复,满族刺绣与汉族织锦结合。

五、近现代:中西交融,多元创新

民国时期

中西合璧:女性婚服出现旗袍配西式头纱,男性穿长袍或西装,体现文化碰撞。

政策影响:1928年《婚礼草案》推动“文明婚服”普及,婚纱与旗袍并行。

当代

新中式潮流:改良式婚服如“秀禾服”“龙凤褂”流行,融合传统刺绣与现代剪裁,强调吉祥寓意(如九片褂片象征“长长久久”)。

文化复兴:复原周制、唐制等古礼婚服,注重形制考证与工艺复原,如南京江南丝绸文化博物馆的宋代袆衣复制品。

中式礼服演变不仅是服饰史的缩影,更承载着礼制、哲学与社会变迁。

礼制规范:从周代“玄纁制度”到明代“凤冠霞帔”,礼服始终是等级秩序与伦理教化的载体。

工艺美学:丝绸、刺绣、宋锦等技艺的传承,使礼服兼具实用与艺术价值。

文化认同:当代“新中式”婚服的兴起,反映对传统美学的再诠释与文化自信的回归。